睡眠外来

ぐっすり眠れていない方へ、睡眠外来がサポートします

日中に眠気が強い(授業中、仕事中、運転中などに耐えられない眠気があり居眠りする)、いびきがうるさい、睡眠中に呼吸が止まる、睡眠中に大声を出したり手足を動かしたりする、などの症状が、ご自身あるいはご家族にありませんか。

これらの症状により学業や仕事、日常生活に支障があってお困りの方のために、睡眠外来を開設いたしました。当睡眠外来では、睡眠時無呼吸症候群だけではなく、ナルコレプシーなどの過眠症、寝つきを妨げるむずむず脚症候群、起床困難をもたらす概日リズム睡眠・覚醒障害、不眠症など、睡眠障害を幅広く診療しています。

-

睡眠外来/内科医 熊谷 元

- 資格・専門医・所属学会

- 日本睡眠学会総合専門医・評議員

ぐっすり眠れていますか?

昼間の活動と夜間の睡眠は表裏一体です。日々健康に、楽しく過ごすためには、良質な睡眠は欠かせません。日本では「健康づくりのための睡眠ガイド2023」という国民の睡眠健康を向上させるためのガイドが発表され、アメリカ(American Heart Association)では、2022年生活習慣病予防に重要な因子として「睡眠」が加えられ、オーストラリアでも2023年に政府が予防的睡眠健康戦略を打ち出しました。このように、世界的に「睡眠」が重要と認識されてきています。

睡眠に関して気になる症状やお悩みがある方は、是非ご相談ください。豊かな毎日を過ごし、自分らしく生きられるよう、一緒に良い眠りを取り戻していきましょう。

目次

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

日本では、約900万人の患者さん(中等症以上のSAS)がいると推計されていますが、適切な治療を受けていると推計されている患者さんは約60万人です。まだSASに気づいていない方、きちんと診断・治療されていない方が多くおられることが予想されます。

主な症状

家族やベッドパートナーあるいは職場の方から、下記のような症状を指摘されて受診される方が多くおられます。上記のような症状がある方は早めの受診をお勧めします。

- 睡眠中

- いびき、息が止まる、窒息感、あえぎ呼吸、不眠、夜間頻尿など

- 覚醒中

- 日中の過度な眠気、起床時の頭痛、記憶力や集中力の低下、気分の落ち込みなど

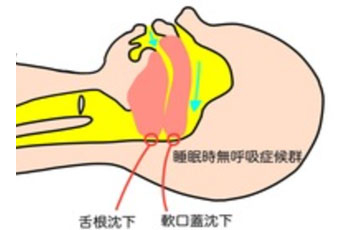

原因

原因1. 肥満(脂肪の付着)や加齢、アレルギー性鼻炎、扁桃肥大や下あごが小さい、飲酒や睡眠薬の服用などにより、睡眠中に鼻からのどの空気の通り道のどこかが狭くなったり閉塞したりすることが最大の原因です。子供では扁桃肥大やアデノイドが原因となることが多くあります。

原因2 . 心不全や脳卒中など心臓や脳の病気により無呼吸が発生することもあります(中枢性睡眠時無呼吸症候群)。

-

正常な方では、睡眠中にも喉の奥の空気の通り道が閉塞しないので、無呼吸は発生しません。

-

睡眠時無呼吸症候群では、この空気の通り道が閉塞することにより、無呼吸になります。

検査

まずはご自宅で簡易モニターによる検査をしていただきます。簡易検査の結果により、精密検査が必要になることがあります。

-

簡易モニターでの検査

ご自宅で、寝る前にご自身で装着して検査します。呼吸の状態や血中の酸素濃度を記録することができますが、脳波は測定できません。

-

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG、入院での検査)

1泊2日の入院での検査になります。呼吸の状態や血中の酸素濃度だけでなく、脳波や筋肉の動きなど7項目以上を測定する精密検査です。確定診断はこの検査法で行います。

診断

- 睡眠中に10秒以上呼吸が止まるあるいは弱くなることが1時間あたり5回以上あり、日中の過度な眠気や起床時の頭痛などの症状を伴う場合

- 睡眠中に10秒以上呼吸が止まるあるいは弱くなることが1時間あたり15回以上ある場合

1あるいは2に当てはまる場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

治療法

-

減量、禁煙、節酒など

生活習慣の改善が必要な方は、以下の治療と併せて行います。

-

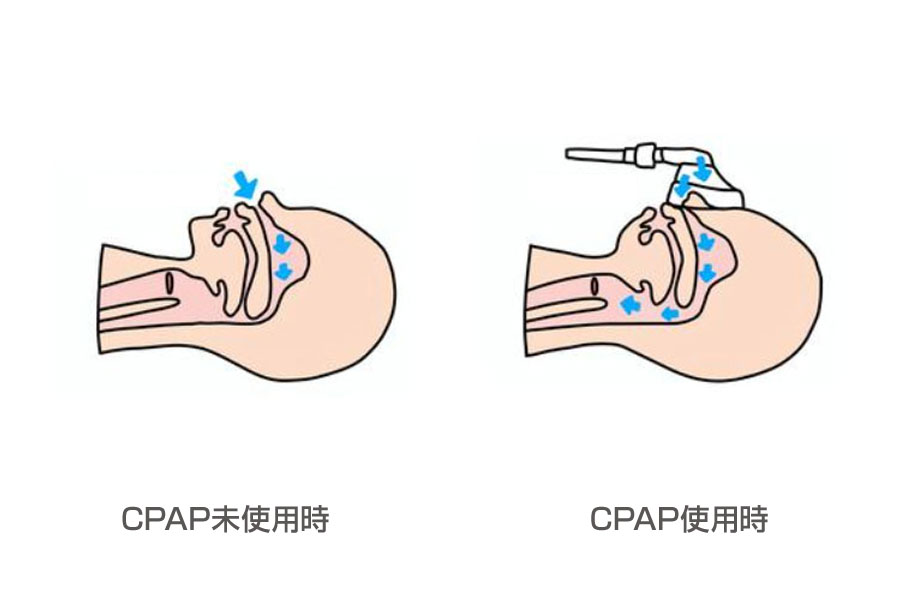

CPAP(シーパップ)治療

PSGで無呼吸低呼吸指数(AHI)が1時間当たり20回以上の方には、CPAP治療が可能です。日中の過度な眠気など症状が強い方や中等症~重症の方には、CPAP治療が第一選択の治療になります。

CPAP治療では、睡眠中に鼻や口に当てたマスクから空気を送り込んで、その空気圧で喉の奥が閉塞するのを防いで無呼吸にならないようにします。マスクをつけて寝ることに慣れが必要ですが、CPAP治療開始した翌日から劇的に自覚症状が改善する方もおられます。

また、最近ではCPAP治療だけの画一的な治療ではなく、患者さん個人個人の状態に応じて治療法を選択して組み合わせる個別化(オーダーメイド)治療に変わってきています。

-

口腔内装置(マウスピース)による治療(OA療法)

AHIが1時間当たり5回以上20回未満の方やCPAP治療がうまく使えない場合などが適用となります。寝る前に装着し、下あごを少し前に出すようにして寝ます。無呼吸だけでなく、いびきや歯ぎしりにも有効なことがあります。

-

外科的手術(耳鼻咽喉科的手術)

CPAP治療やOA療法ができない方で、耳鼻咽喉科的手術の適応がある場合に行います。

-

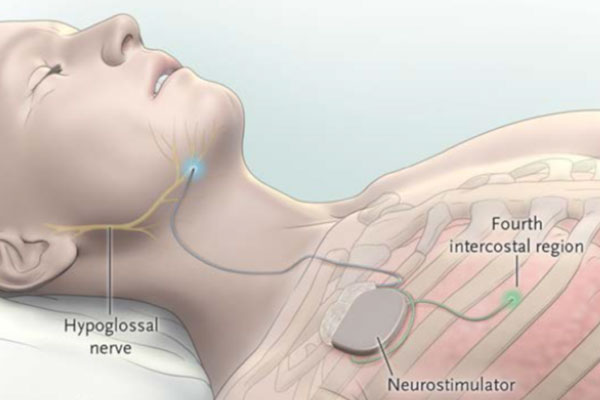

舌下神経刺激療法

2021年から日本でもCPAP治療が使用困難な方を対象に保険適用となっています。呼吸に合わせて、皮下に埋め込んだ機械から出したリードで舌下神経を刺激して、舌を前方に出す治療法です。18歳以上、BMI<30kg/m2、CPAP治療の適応はあるが使えない方などの様々な条件を満たす必要があります。

これら2~5の治療法はいずれも基準を満たせば保険が適用されます。

ナルコレプシー

ナルコレプシーは中枢性過眠症の一つで、我慢できないほど眠くなる病気です。日常生活に支障をきたすほどの突然の強い眠気を引き起こします。

主な症状

特徴的な症状が4つあります。特に睡眠発作と情動脱力発作がある場合には、ナルコレプシーが強く疑われます。

- 睡眠発作

- 突然の耐え難い強い眠気により、いつでもどこでも寝てしまう(例:授業中や試験中、大事な会議中、自転車や車の運転中などで居眠りしてしまうなど)

- 情動脱力発作

- 喜ぶ、笑うといった感情の変化に伴って、短時間体の力が抜ける

- 睡眠麻痺

- 金縛り

- 入眠時幻覚

- 寝入りばなにリアルな怖い夢を見る

原因

起きている状態を維持するために必要なオレキシンという物質を作る脳の細胞が減っているあるいは消失していることが原因です。このため、起きている状態から突然睡眠に切り替わってしまい、上記のような症状が起こります。

好発年齢

日本人では13~15歳頃に発症のピークがあります。約600人に1人の割合で認められるため、決して珍しい睡眠障害ではありません。

検査・診断

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)と反復睡眠潜時検査(MSLT)という1泊2日の入院検査を行います。MSLTでの5回の仮眠での眠るまでの平均時間とレム睡眠の出る回数により診断します。

治療法

ナルコレプシーと診断されれば、適切な睡眠時間の確保や規則正しい生活リズムなどの生活習慣の改善、仮眠の活用による治療と薬による治療を併せて行います。

むずむず脚症候群

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は主に脚に異常な感覚が生じ、特に夜や寝る前に症状が現れやすく、睡眠障害の一因となることもあります。寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり、不眠症状を起こし、高血圧症や心臓病、うつ病などを合併することがあるので、適切な治療を受けられることをお勧めします。

原因

鉄欠乏性貧血、薬剤、慢性腎不全、妊娠、家族性などが挙げられます。男性よりも女性に多く認められます。糖尿病、心疾患、甲状腺疾患、パーキンソン病、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)、ナルコレプシーなどの疾患とも関連します。

治療法

鉄不足の場合には鉄剤の内服、疑わしい薬剤がある場合は中止や変更などそれぞれの原因に応じた治療、あるいはドーパミンと同じような作用をする薬を内服・貼付します。

不眠症

不眠症は、入眠障害、睡眠維持障害、早朝覚醒といった睡眠障害が持続的にあり、何らかの日中の障害を来す場合に診断されます。不眠症は、高血圧症や狭心症、心筋梗塞、心不全、脳卒中などを引き起こす、或いは悪化させる可能性がありますので、適切な治療が望まれます。

原因

ストレス、内科的疾患、うつ病など精神疾患、アルコールやカフェインの過剰摂取、薬剤などが原因となります。

治療法

- 上記原因への対策や規則正しい生活、寝る前のスマホやiPadなどの電子機器の使用を控えるといった睡眠衛生の改善

- 薬物療法:薬への依存性や転倒のリスクの少ない薬、不眠症のタイプに合わせた薬を選択

概日リズム睡眠・覚醒障害

寝る前のスマホやSNSなどによる極端な夜更かし朝寝坊の状態を指します。このため、欠勤や不登校の原因となることがあります。内的な概日リズム(体内時計)と外的な概日リズム(学校、仕事、社会活動)とがズレることにより症状が現れます。

原因

ストレス、内科的疾患、うつ病など精神疾患、アルコールやカフェインの過剰摂取、薬剤などが原因となります。

治療法

寝る前の電子機器の使用を控える、決まった時間に起きる練習をするなどの睡眠衛生指導と体内時計を調整する薬を併用するなどの治療を行います。

レム睡眠行動障害

中年期以降(特に50歳以降の男性)にみられる睡眠中の異常行動の原因として最多です。

原因

脳変性疾患(パーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症など)、脳腫瘍、脳梗塞、薬剤(抗うつ薬、睡眠薬、アルコールなど)、加齢などが原因となります。また、脳変性疾患(パーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症など)を発症する前の症状としてレム睡眠行動障害が認められることもあります。

治療法

「けんかをする」「追いかけられる」など暴力的・不快な夢が増え、その夢内容が「激しい寝言」「殴ったり蹴ったりする動作」などの暴力的行動として認められるのが特徴的です。睡眠後半(特に朝方)に多く、本人やベッドパートナーがケガをする場合もあります。異常行動中に起こすと夢内容を思い出すことができます。

診断

上記の特徴的な所見に加え、ビデオモニタリング下の終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)にて診断を行います。

治療

- 睡眠衛生指導(本人と家族の病態の理解、ケガをしないような睡眠環境の整備など)

- 薬物療法

その他の睡眠障害

現在、睡眠障害の国際分類では70種類以上の睡眠障害に分類されています。上記疾患以外にも多くの睡眠障害がありますので、睡眠中の異常や心配事などがある場合には是非ご相談ください。

Q&A

-

睡眠時無呼吸症候群が疑われます。睡眠外来、内科(循環器内科、呼吸器内科など)、耳鼻咽喉科、歯科などを受診してご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)について -

睡眠時無呼吸症候群では、放置すると、以下のような命にかかわる合併症が多いので、適切な治療を受けられることをお勧めします。

- 心血管疾患(高血圧症、狭心症、心房細動、心不全など)

- 糖尿病

- 脳疾患(脳卒中、認知症など)

- 精神疾患(うつ病など)

- 居眠り事故

- その他

-

ナルコレプシーが疑われます。睡眠外来、精神科、内科などを受診してご相談ください。

ナルコレプシーについて -

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)が疑われます。睡眠外来、内科、精神科などを受診してご相談ください。

むずむず脚症候群について -

概日リズム睡眠・覚醒障害、特に睡眠相後退障害が疑われます。睡眠外来、精神科などを受診してご相談ください。

概日リズム睡眠・覚醒障害について -

寝る前のスマホやSNSなどによる極端な夜更かし朝寝坊の状態を指します。このため、欠勤や不登校の原因となることがあります。内的な概日リズム(体内時計)と外的な概日リズム(学校、仕事、社会活動)とがズレることにより症状が現れます。

-

大人ではレム睡眠行動障害、子供ではノンレム睡眠行動障害(睡眠時遊行症:いわゆる夢遊病)が疑われます。睡眠外来、精神科などを受診してご相談ください。

レム睡眠行動障害について

お問い合わせ先

アマノリハビリテーション病院

受付時間 月曜日~土曜日 8:30 ~ 17:30(日曜、祝日・年末年始は除く)